CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O ocupante do cargo de ministro no Ministério da Saúde do governo interino (pra não dizer golpista) de Temer disse essa semana em entrevista:”A Constituição Cidadã, quando o Sarney sancionou, o que ele falou? Que o Brasil iria ficar ingovernável. Por quê? Porque só tem direitos lá, não tem deveres. Nós não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que a Constituição determina”. Tirando o “ato falho” de dizer que Sarney que “sancionou” a Constituição (o que mostra que na visão desse ocupante foi uma concessão do “líder do Estado”) e não promulgada por toda a Casa a partir da vontade popular, o caso da Saúde é uma portinha para entrarmos no debate de fundo que movimenta diferentes posições que infelizmente tem se resumido num espetáculo mal feito de uma Guerra Fria atrasada entre “direita” e “esquerda”. O ponto é que há mundos impossíveis em disputa; e o que os fundamenta nos coloca junto ao ocupante ou de frente pra ele.

Antes de seguir para o caso da Saúde e o fundamento dos mundos impossíveis, preciso tocar num ponto delicado a respeito de “posicionamento político”. Faço coro com Simón Yampara que, num debate falando sobre a filosofia e a realidade boliviana, disse: “Hoje, na Bolívia, vemos que na expressão política não saímos da polarização direita-esquerda. Os aymaras, os quechuas, os kollanas [algumas das muitas etnias ameríndias na Bolívia] não somos nem de direita. nem de esquerda, nem em pensamento, nem em ideologia, mas nos fazem crer que sim, e então, ocasionalmente, estamos nos camuflando. Mas devemos nos perguntar: ‘então, quem somos?'”.

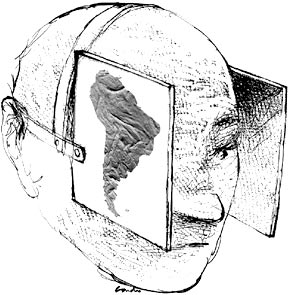

Do mesmo modo, aqui no Brasil, quem somos? Dxs negrxs, mestiçxs, cafuzos, caboclxs, mulatxs, mamelucxs, brancxs, indígenxs, imigrantes, quem somos? De pobres, miseráveis, ricos, classe média, super-ricos, quem somos? Dx sertanejx, dx urbano, do centro, da quebrada, da roça, dos pampas, do cerrado, dos litorais… Enfim, no pluriverso que somos, como é possível nos encaixarmos numa posição homogênea e vazia de conteúdo, de pura forma criada noutra terra que não a nossa, assumir esta camuflagem? A ressalva é importante, porque citar daqui pra frente Marx, Hobbes, Weber ou Hegel não me colocará num dos pólos genéricos. A questão é a partir de tentar mergulhar no que somos, nos apropriarmos de um ou outro discurso de maneira crítica e ficando os pés nessa nossa terra.

Pois bem, o caso da Saúde é paradigmático: sob a justificativa de “não ter como pagar as contas com a Saúde da população”, o ministro questiona a saúde enquanto direito. Afinal, é Saúde enquanto direito que se está discutindo? Não. É Saúde enquanto “mercadoria”: o custo da Saúde é entendido a partir do dinheiro gasto. Quanto custa uma perna? E um braço? Um transplante? Um coração? Quanto custa um pulmão? Quanto custa uma pessoa?

A essa última pergunta, um autor que parece que não podemos dizer o nome já refletiu. No livro I do O Capital, Marx fala sobre a mercadoria e sobre o que determina o preço de alguma coisa. Seria o valor de uso? Se sim, porque tanta coisa inútil é tão cara? Seria então a raridade/escassez? Se sim, porque coisas tão abundantes também são tão caras? Seria a durabilidade? A urgência? O tempo de trabalho para a produção? A quantidade de material? De trabalhadores? O “gosto comum”? A relação simplista oferta-procura? A qualidade? A marca?O sêlo? Todos esses fatores e mais uma séria unidos? A complexidade e a história de uma mercadoria carrega tantas determinações que descobrimos que o preço é aleatório e arbitrário, e que ficamos alienados de todo o processo econômico, não sabendo mais por onde começa e onde termina. As soluções simplistas e estruturas lógicas solucionam a questão e escondem o que “realmente” acontece. Assim, nos tornamos alienados de nossa própria produção: ela ganha vida própria e desconhecida. No fim, chega o “salário”, o modo máximo de alienação: quando se precifica uma pessoa, tornando sua vida uma mercadoria. Se o preço de uma coisa é arbitrário, que dirá a vida de alguém! E esse é o grito ético fundamental: a vida não tem preço.

Marx nunca escreveu um tratado de política e nem orientações para a organização sistêmica de um Estado e definitivamente eu não sou um “seguidor marxista ingênuo”. Assim, a comparação com Venezuela, URSS, Cuba e sei lá mais o que não faz sentido: não estou falando da organização de um Estado (que Marx nunca trabalhou), apenas apontando o fundamento de um sonho de mundo impossível – é este ponto ético que interessa. A denúncia da maldade e cretinice que é precificar a vida de alguém tem que ser levada em conta. A crítica à economia que apaga a história, a matéria, a vida de gente de verdade para se voltar para números e contratos é o que interessa. Não, a organização do mundo não é e nem sempre foi assim. Aquilo que construímos, nosso modo de vida, podemos transformar ou destruir, reconstruir. O modo de vida que põe preço na vida das pessoas veio não pela competência e habilidade, muito menos por ser o melhor mundo: veio com navios, armas e canhões: nenhuma moeda e o mercado capitalista chegaram sem a força. A destruição e destituição do modo de vida local, da concretude e história real, material de pessoas e comunidades precisa ser destruído. Assim aconteceu aqui, conosco. Talvez por isso a crítica e denúncia marxista (da esquerda europeia) se aproximam e encontram campo comum com os discursos de libertação e descolonização na América Latina.

Especialmente nessa terra abençoada por Deus e estuprada por homens-brancos, temos uma mancha nojenta: até a escravidão só foi “abolida” por pressão do mercado capitalista. Na busca pelo aumento de consumidores (quando ainda era necessária a relação quantidade-de-consumo-e-lucro), os Império Inglês exigiu a mão-de-obra assalariada por aqui. É por custo, por preço, pela vida de pessoas tornada mercadoria que as decisões são tomadas. Educação é mercadoria. Moradia negócio. Alimentação luxo a ser pago. Tudo com uma etiqueta, permitindo o acesso não a quem compactua com o “contrato social”, mas quem tem o papel que compra os contratos. Por trás do discurso sujo e cínico do ocupante no Ministério da Saúde não há a necessidade de viver e manter a vida, há os gastos na folha de pagamento. É muito cinismo simplesmente pormos essa pergunta! Será que é “direito” ter alimentação? Meu Deus do céu! Que que é isso?! Pior, é saber que não falta a produção de remédio, nem há falta de alimento, nem de terra, nem de água, nem falta de casa, de prédio, de moradia. Tem de sobra! Absurdo é saber que a produção já deu conta de alimentar e cuidar do mundo faz tempo, mas ainda assim há quem morra de fome ou tenha problema na vista porque não teve vitamina A direito na infância…

Quem põe preço no que não tem preço precisa ganhar mais dinheiro. Assim segue a vida, mesmo com super-produções, pessoas morrem, tem uma vida de merda. Ficar puto com isso me põe na “esquerda” da tradição européia? Não aceitar que a vida de alguém seja trocada por umas notas ou por dígitos numa tela me torna um “vermelho”? Aliás, alguém dorme em paz com isso?! Pior, sabendo que vivemos desse jeito não porque sempre foi assim ou porque é o único mundo possível, mas porque chacinaram gente e marginalizaram historicamente meu povo, meus vizinhos, gente que vive na mesma terra que eu, ainda vale a pena sentar a bunda na cadeira e dizer que “a vida é assim”? Como Dom Hélder disse certa vez: “quando alimento os pobres, me chamam de santo. Quando pergunto a causa da pobreza, me chamam de comunista”.

A oposição que o ocupante fez não foi entre “direitos” e “deveres”, mas entre “direitos” e “negócios”. Saúde é um negócio. Curiosamente, os financiadores da campanha dele foram grandes empresas de planos de saúde…

Mas tudo bem. O fundamento do mundo impossível pelo qual eu vivo é a denúncia à mercantilização de gente e da vida humana. Mundo impossível, mas não impraticável. O mundo que o senhor ministro interino golpista assume que é impossível superar os negócios e a mercantilização de gente. Assim, estamos entre dois mundos impossíveis: o mundo que é impossível superar e o mundo que considera impossível o mundo que vivemos. E a malandragem é que se é possível mercantilizar alguém, também é possível desmercantilizá-la. Se é possível se firmar na impossibilidade de superar esse mundo, é possível se firmar no mundo impossível. A luta acontecerá entre os que se fundamentam em um ou em outro para cumprir com o dever: de manter o mundo ou de mudá-lo. Os dois procurarão provar as possibilidades. Eu me firmo no mundo em que gente não tem preço…

Minha sobrinha tem um pouquinho mais que 2 meses. Ela tem o privilégio de um teto, de ter uma mãe por perto, de ter acesso a hospital e ao pediatra. Por que? Porque há quem pague por isso. Minha sobrinha não terá falta de vitaminas essenciais para o desenvolvimento de seus órgãos internos, de seu cérebro, recebe diariamente estímulos cognitivos, não passa frio, é bem alimentada, terá acesso a uma gama de traços culturais, ouvirá gente falando em mais de uma língua, terá garantida uma escola com qualidade… Por que? Porque há quem cumpra com o preço daquilo que deveria ser a vida de todos, não direito e menos ainda negócio de alguns. Ela vai crescer num mundo que exige dela ser competitiva, que exige dela crer que todos nascem iguais, que outras pessoas se vitimiza. Minha sobrinha talvez não aprenda na escola a conexão entre invasão e colonização dessa terra e a pobreza e miséria. Talvez ela não descubra que o modo como vivemos não nasceu sozinho, mas chegou com armas e canhões. Desejo viver e entregar pra ela um mundo no qual o fundamento não seja a impossibilidade de superar a merda, mas a impossibilidade de se viver na merda!

Minha sobrinha é uma privilegiada. Talvez o corte de “direitos” não afete ela, porque talvez os pais dela ainda consigam dar conta do “negócio” da Saúde. Minha sobrinha vai pra escola, e mesmo que não seja aquela das melhores, as cargas de conteúdo que aprendemos e temos aqui em casa talvez deem conta e abram possibilidades. O sonho pelo qual vivo é tornar tudo o que é negócio em vida e pura vida, simplesmente. Dizem que isso aí é “comunismo”; mas eu sei que não é. Minha família expandida é de extrema-direita. Minha família é evangélica tradicional. Meu bisavô foi fundador da Assembleia de Deus do Ipiranga e meu tataravô da Assembleia de Deus do Brás e também de Santos. E foi no seio dessa família e de experiências religiosas que ouvi falar de um mundo sem desigualdades, sem doença, sem fome e sem guerra, pelo qual deveríamos viver e ser sinal aqui nessa terra. Foi na promessa de um certo mundo e sobre a vida de um cara chamado Jesus que destituiu os reis, os líderes religiosos e os exércitos que cresci. Foi ouvindo de um cara que saiu chutando quem vendia coisas no templo. Foi na mensagem de um cara que disse para superarmos a moeda e o dinheiro, entregando a César o que é de César (a moeda) e a Deus o que é de Deus (a comida para o Povo). Comunista? Caguei para o nome que querem dar. Sou brasileiro, cristão, evangélico, sem etnia definida, filho de gente do mundo todo, nascido num entre-classes.

Dará certo um mundo desse? Se for para dar certo como está dando esse em que vivemos, prefiro que não. Prefiro que dê errado. Mas se dar errado para esse mundo é não ter posses, empregados e não viver da exploração do sangue de pessoas, espero que sim, que dê muito errado. Saúde não tem preço, vida não tem preço. Gente não é mercadoria.

Pela e para minha sobrinha, Selena…

Bruno Reikdal Lima

![grafite arte urbana QBRK (11)[8]](https://brunoreikdal.files.wordpress.com/2015/08/grafite-arte-urbana-qbrk-118.jpg?w=341&h=251) Esse texto é mais um fruto das releituras que temos feito da filosofia de Marx. Assim como Por uma “virada hisórica” na filosofia e Marx para além da esquerda, é o esforço de interpretar criticamente essa filosofia. Claro, jamais sozinho, como se as nossas produções intelectuais caíssem do céu na cabeça de uns iluminados. Jamais! Devo muito esta tentativa de leitura – ainda imatura e escorregadia – às pesquisas do grupo de estudo recém-criado “Itinerário Marx”, às discussões com xs parceirxs Tatiana Peixoto, Diego Blanco e William Dubal, assim como ao conteúdo apresentado num curso livre recente pela amiga e professora Suze Piza; e às contribuições e indicações dos colegas Thiago Lisboa e André Trevisan. Talvez minhas contribuições um tanto mais “peculiares” sejam o contato com teologia e a constante preocupação em “falar” a partir da América Latina; mas nessa trilha eu estaria devendo a muito mais gente, a acontecimentos e acidentes que no percurso possibilitaram este instante e oportunidade de trabalho com filosofia

Esse texto é mais um fruto das releituras que temos feito da filosofia de Marx. Assim como Por uma “virada hisórica” na filosofia e Marx para além da esquerda, é o esforço de interpretar criticamente essa filosofia. Claro, jamais sozinho, como se as nossas produções intelectuais caíssem do céu na cabeça de uns iluminados. Jamais! Devo muito esta tentativa de leitura – ainda imatura e escorregadia – às pesquisas do grupo de estudo recém-criado “Itinerário Marx”, às discussões com xs parceirxs Tatiana Peixoto, Diego Blanco e William Dubal, assim como ao conteúdo apresentado num curso livre recente pela amiga e professora Suze Piza; e às contribuições e indicações dos colegas Thiago Lisboa e André Trevisan. Talvez minhas contribuições um tanto mais “peculiares” sejam o contato com teologia e a constante preocupação em “falar” a partir da América Latina; mas nessa trilha eu estaria devendo a muito mais gente, a acontecimentos e acidentes que no percurso possibilitaram este instante e oportunidade de trabalho com filosofia Na primeira aula de um curso no ano passado, Dussel disse: “é tempo de descolonizar a cabeça”. A cada dia que passa, vejo como nossos corpos são colonizados: fomos alienados de nossa própria história, pensamos num mundo onde nossos pés não estão, através de olhos que não são os nossos. Nossa história foi construída de maneira deslocada – e hoje mais do que nunca isso está exposto em nossas contradições discursivas e cotidianas. No meio do embate político, descobrimos que vivemos e pensamos uma história que não é nossa. O discurso da “Guerra Fria” e do “Fim da História” entram em conflito e nossa falta de conteúdo próprio, de nos conhecermos e de sacarmos outro modo de pensar o que aconteceu a partir de onde nossos pés estão não permite a superação de dicotomias e polarizações simplistas. Fico tentado a dizer que falta “estudo” também de nossa parte, mas não: falta é botar no mesmo lugar onde está o pé, primeiro e fundamentalmente

Na primeira aula de um curso no ano passado, Dussel disse: “é tempo de descolonizar a cabeça”. A cada dia que passa, vejo como nossos corpos são colonizados: fomos alienados de nossa própria história, pensamos num mundo onde nossos pés não estão, através de olhos que não são os nossos. Nossa história foi construída de maneira deslocada – e hoje mais do que nunca isso está exposto em nossas contradições discursivas e cotidianas. No meio do embate político, descobrimos que vivemos e pensamos uma história que não é nossa. O discurso da “Guerra Fria” e do “Fim da História” entram em conflito e nossa falta de conteúdo próprio, de nos conhecermos e de sacarmos outro modo de pensar o que aconteceu a partir de onde nossos pés estão não permite a superação de dicotomias e polarizações simplistas. Fico tentado a dizer que falta “estudo” também de nossa parte, mas não: falta é botar no mesmo lugar onde está o pé, primeiro e fundamentalmente “Feuerbach não vê, por isso, que o próprio ‘sentimento religioso’ é um produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence, na realidade, a uma determinada forma de sociedade” – essa é a Tese 7 sobre Feuerbach escrita por Marx. O que vemos nela? Sem entrar na discussão que Marx tira em sua crítica a Feuerbach (que pretendemos retomar no fim desse texto), o “sentimento religioso” e a própria categoria de indivíduo analisada por Feuerbach, pertence a uma sociedade específica, com história determinada, própria, situacionada, limitada. Para Marx, a insuficiência da saída de Feuerbach é que ele não percebe que o conteúdo que está por ele mesmo sendo trabalhado é materialmente histórico

“Feuerbach não vê, por isso, que o próprio ‘sentimento religioso’ é um produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence, na realidade, a uma determinada forma de sociedade” – essa é a Tese 7 sobre Feuerbach escrita por Marx. O que vemos nela? Sem entrar na discussão que Marx tira em sua crítica a Feuerbach (que pretendemos retomar no fim desse texto), o “sentimento religioso” e a própria categoria de indivíduo analisada por Feuerbach, pertence a uma sociedade específica, com história determinada, própria, situacionada, limitada. Para Marx, a insuficiência da saída de Feuerbach é que ele não percebe que o conteúdo que está por ele mesmo sendo trabalhado é materialmente histórico